Weichteilerkrankungen am Knie

20. Februar 2015

Welche Weichteile gibt es am Knie?

Das Kniegelenk setzt sich aus den folgenden Weichteilstrukturen zusammen:

- Die Oberfläche des Gelenks wird von Gelenkknorpel gebildet. Dieser ist hinter der Kniescheibe am kräftigsten ausgebildet, gefolgt von der Gelenkinnen- und Außenseite. Die Druckübertragung folgt im gesunden Knorpel dem Prinzip eines Wasserkissens: Bei Druck entweicht Flüssigkeit zu beiden Seiten, der Knorpel drückt sich ein. Bei Entlastung dehnt sich der Knorpel wieder aus.

- Die Menisken haben mehrere Aufgaben: Vergrößerung der Oberfläche und somit Schutz des Gelenkknorpels vor Überlastung. Stabilisierung des Gelenks. Verteilung der Gelenkflüssigkeit (Synovia).

- Bänder: Die Kreuzbänder liegen in der Mitte des Kniegelenks und überkreuzen sich von vorne betrachtet. Die besondere Aufgabe liegt in der Gelenkstabilisierung nach vorne und hinten, sowie bei Rotationsbewegungen. Das Innenband besteht aus einem inneren und äußeren Anteil und ist im inneren Anteil fest mit dem Innenmeniskus verwachsen. Das äußere Gelenk wird neben dem Außenband von vielen kleineren Bändern und Kapselverdickungen stabilisiert. Es verfügt über deutlich mehr Bewegungsspiel als das innere Gelenk.

- Es gibt zahlreiche Sehnen, die über das Kniegelenk hinwegziehen und deren Ansätze gereizt sein können. Die größte Sehne ist die Patellarsehne mit dem größten menschlichen Sesambein, der Patella.

- Schleimbeutel können bei Verletzungen einbluten oder gereizt werden und Flüssigkeit aufnahmen.

- Eine Bakerzyste ist eine Aussackung der Gelenkhaut, die sich als Folge eines chronischen Reizzustands am hinteren innenseitigen Kniegelenk bildet und dort als Schwellung und Druckgefühl auffällig werden kann.

Welche Verletzungen sind am Häufigsten?

Die häufigste schwere Verletzung der Weichteile ist die Verrenkung der Kniescheibe im Kindesalter. Bei der Verrenkung zerreißt in der Regel der innenseitige Hateapparat der Kniescheibe (sogenanntes „mediales patellofemorales Band“ = MPFL) (siehe Abbildung 1 und 2). Bei einer Erstverrenkung kann häufig eine nicht operative Behandlung durchgeführt werden. Probleme bereiten aber anlagebedingte Flachstellungen des Führungslagers der Kniescheibe (sog. Dysplasie), schwere Achsenabweichungen und Rotationsfehlstellungen des Oberschenkelknochens.

Die zweithäufigste schwere Verletzung ist die Zerreißung des vorderen Kreuzbands (VKB). Zwar gibt es Fälle, in denen das Band ohne Operation ausheilt oder der Betroffene ohne funktionierendes Band wieder Sport treiben kann, jedoch kommt es bei vielen Sportlern (insbes. Fußball, Handball) in kurzer Zeit zu einer chronischen Instabilität, bei der es wiederholt zum Wegknicken des Beins (sog. „giving way“) kommt. In der Folge sind Meniskus- und Knorpelschäden vorprogrammiert.

Das Innenband kann sowohl gezerrt werden, was zwar schmerzhaft ist, aber ohne Operation ausheilt, als auch teilweise oder vollständig zerreißen. Insbesondere in der Kombination mit dem Riss des vorderen Kreuzbandes ist dann zumeist eine Operation notwendig. Ähnliches gilt für die Zerreißung von mehreren Bändern. Die schwerwiegendste Weichteilverletzung ist die Kniegelenksluxation, bei der es zur Verrenkung kommt und auch Nerven- und Gefäßschäden auftreten können.

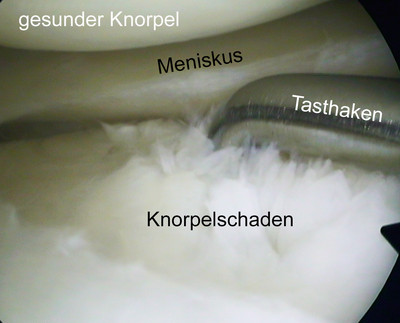

Zusätzlich kann es zu Knorpelschäden kommen, die an sich mit einem Ersatzgewebe ausheilen können, aber insbesondere bei Bandinstabilität oder Meniskusverlust zum chronischen Reizknie (Arthritis) beitragen.

Welche degenerativen Erkrankungen sind am Kniegelenk von Bedeutung?

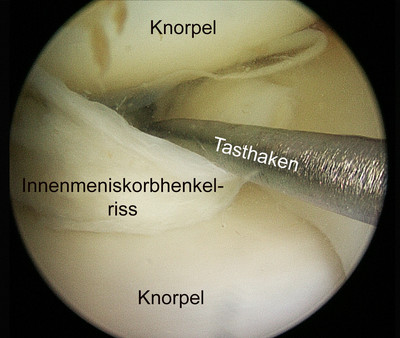

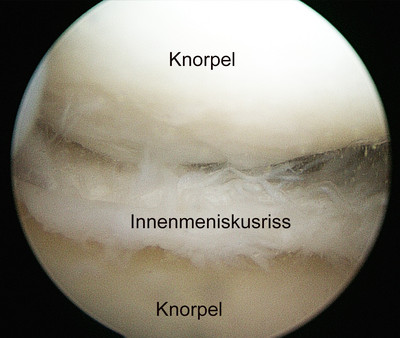

Die häufigste degenerative Schädigung, die zu einer Operation führt, ist der degenerative Meniskusriss (Siehe Abbildung 3). Während dieser früher zumeist operiert wurde, ist heute bekannt, dass degenerative Schäden des Meniskus alleine noch keine OP benötigen, sondern erst der chronische Reizzustand, der auf eine konservative Therapie (Entzündungshemmung, Gewichtsreduktion, Sportanpassung) nicht anspricht.

Reizungen der Sehnen und Schleimbeutel sind häufig auf der Innenseite des Kniegelenks (sog. Bursitis der Beugesehnen). Neben entzündungshemmenden Medikamenten kann hier eine Kortisoninfiltration sinnvoll sein, um den Reizzustand kurzfristig zu bessern und weiterführende Maßnahmen (Dehnung, Gewichtsreduktion, Nikotinkarenz) zu unterstützen.

Chronische Knorpelschäden münden in die Arthrose, bei der es einerseits zum Knorpel- und Knochenabbau, auf der anderen Seite zum Knorpel- und Knochenanbau an den Seiten des Gelenks (sog. Osteophyten) kommt (siehe Abbildung 4). Dadurch entsteht eine Bewegungseinschränkung und ein chronischer Reizzustand des Gelenks (Synovialitis), der sich durch Schwellung des Gelenks und eine mögliche Bakerzyste bemerkbar macht.

Ein Reizzustand von Sehnen und Kniegelenk kann auch durch andere Erkrankungen ausgelöst werden, dazu gehören: Gicht und andere Kristallablagerungen (sog. Chondrocalzinose), Rheuma und rheumatoide Arthritis, Bakterien, Immunkrankheiten und mehr.

Welche Behandlungsmethoden / Therapien werden empfohlen?

Bei akuten Verletzungen ist heute allenfalls eine kurze Ruhigstellung notwendig. Viele leichte Verletzungen können durch stufenweise Wiederaufnahme des Sports erfolgreich behandelt werden.

Zu den Knie freundlichen Sportarten gehören Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking und Langlaufen. Diese sind auch bei Arthrose sinnvoll. Häufig muss begleitend eine Gewichtsreduzierung erfolgen.

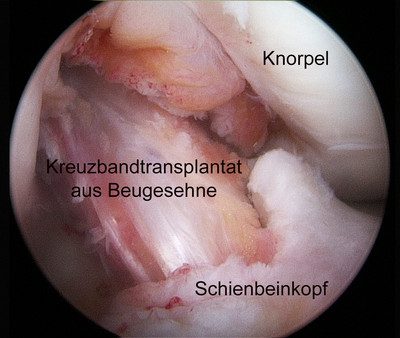

Die vordere Kreuzbandruptur beim Sportler mit schnellen Richtungswechseln wird in der Regel frühzeitig mit einer Kreuzbandrekonstruktion aus körpereigenem Gewebe (Beugesehne oder Strecksehne) behandelt (siehe Abbildung 5). Die Sehnen werden dabei in knöchernen Bohrkanälen verankert. Wichtigste Voraussetzung zum Gelingen der Operation ist die Lage der Bohrkanäle im Bereich des ursprünglichen Kreuzbands. In der Regel ist eine 3-6 monatige ambulante Rehabilitation notwendig. Vor Aufnahme des Mannschaftssports sollte ein Koordinations- und Krafttest erfolgen. Präventionstraining hat eine herausragende Wichtigkeit erlangt.

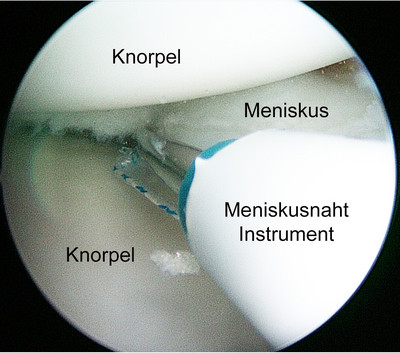

Bei einem Meniskusriss wird versucht, so viel Meniskus wie möglich zu erhalten. Bei Unfallbedingten Einrissen ist häufig eine Naht möglich und sinnvoll. Bei einem vollständigen Verlust des Außenmeniskus kann beim jungen Patienten die Transplantation eines Spendermeniskus sinnvoll sein (sog. Allograft).

Unfallbedingte Knorpelschäden können mit einer Vielzahl von Möglichkeiten erfolgreich behandelt werden: Bei der Mikrofrakturierung werden kleinste Löcher in den Knochen eingeschlagen, um Stammzellen aus dem Knochen in das Gelenk einwandern zu lassen. Die „Reifung“ des Ersatzknorpels kann mit einer Art Pflaster (Membran) geschützt werden. Aufwendigere Verfahren züchten Knorpelzellen aus einem gesunden Gelenkteil und setzen diese auf einer Matrix befestigt wieder ein (sog. Matrix assoziierte autologe Chondrozytentransplantation = MACT). Bis zur vollen Sportfähigkeit ist mindestens ein Jahr notwendig.

Für Reizzustände des Kniegelenks bestehen eine Fülle von Behandlungsoptionen, von denen als wichtigste die Gewichtsreduktion, die Vermeidung von schädlichen Einflüssen (Überlastung, Gicht, entzündliche Erkrankungen, Nikotin) genannt werden müssen. Daneben besteht die Möglichkeit von Spritzenbehandlungen (Hyaluronsäure, autologes Serum mit Interleukin-1 Rezeptor Antagonisten (Orthokin), Kortison und andere) bei denen die Langzeitüberlegenheit gegenüber einer Spritze ohne Wirkstoff (Placebo) bis heute nicht bewiesen ist. Die Anwendung sollte daher nicht unkritisch erfolgen. Verschiedene Medikamente hemmen den Entzündungsreiz, die wichtigsten sind dabei nichtsteroidale Antirheumatika und sog. COX-2 Hemmer. Insbesondere bei der Langzeitbehandlung kann es zu Magen-, Atem- oder Herzproblemen kommen, eine ausreichende Nierenfunktion muss gewährleistet sein.

Weichteilschmerzen können auch stets Folge von Fehlstellungen der Füße, der Wirbelsäule oder des Beckens sein. Daher ist eine Untersuchung der Gesamtstatik und Dehnungsfähigkeit, sowie eine Analyse von Bewegungsabläufen von hoher Wichtigkeit.

Autor:

Prof. Dr. Michael Jagodzinski, AGAPLESION EV. KRANKENHAUS BETHEL Bückeburg

Abbildung 3 Meniskusnaht nach Meniskusriss. Beim Verschleiß bedingten Meniskusschaden kommt es zur Auffaserung des Stützgerüsts.

Abbildung 4 Knorpelschaden. Chronische Knorpelschäden zeigen eine Auffaserung, später entsteht ein frei liegender Knochen (Knorpelglatze).